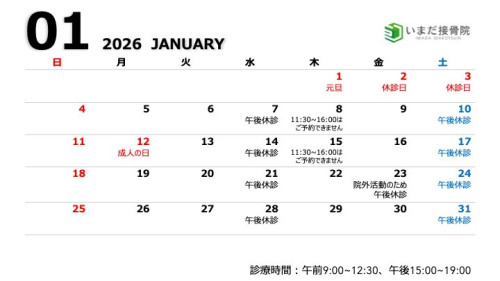

2026/01/13 09:00

スポーツ中の痛みや動きにくさと「コラーゲンの温度」の関係

「ウォーミングアップ不足だと体が重い」「試合後に関節が固まる」「寒い時期はケガをしやすい」このようなスポーツ障害やコンディション低下には、体を作っているコラーゲンの温度が深く関係しています。

接骨院では、コラーゲンの性質を理解したうえで、パフォーマンスを落とさず、再発を防ぐための施術を行っています。

今回は、スポーツ現場で重要な「なぜ温めると動きやすくなるのか」を解説します。

【コラーゲンとは?スポーツ動作を支える組織】

コラーゲンは、筋肉の構成要素である筋膜や腱、関節などの結合組織の主要な成分として、筋肉の健康維持や機能向上に重要な役割を果たし、力を伝える・関節を安定させる役割を担っています。

スポーツでは、このコラーゲンに「繰り返しの負荷」、「急なダッシュやストップ」、「ジャンプや切り返し」が加わるため、硬くなった状態のままでは痛みやケガにつながりやすくなります。

【コラーゲンは温度で「伸びやすさ」が変わります】

<冷えた状態のコラーゲン>

- 硬く、伸びにくい

- 動作のキレが落ちる

- 肉離れ・捻挫・腱炎のリスクが上がる

<温まった状態(40℃前後)>

- しなやかで伸びやすい

- 関節可動域が出やすい

- 力をスムーズに発揮できる

ウォーミングアップが重要なのは、コラーゲンを適切な温度に上げるためです。

【接骨院で行う「コラーゲンの温度」に注目した施術】

当院では、ただ痛みを取るだけでなく、競技復帰・再発予防・動作改善までを考えた施術を行います。

- 温熱で組織を準備します

患部や関連部位を温め、筋・腱・関節包のコラーゲンを動かしやすい状態にします。

これにより、施術時の痛みを抑え、効果を高めます。

- 手技・ストレッチで可動域を回復

温まったタイミングで、「筋肉・筋膜への手技」、「関節の動きを引き出す調整」、「競技特性を考慮したストレッチ」を行います。

冷えた状態で無理に伸ばすことはせず、組織を傷めないことを最優先にします。

- 動かして「使える体」に戻します

施術後は、「自動運動」、「荷重動作」、「競技につながる動き」、を取り入れ、柔らかくなったコラーゲンを動作に定着させます。

ここまで行うことで、「その場だけ楽」ではなく、競技中の安定感につながります。

【こんなスポーツ障害・お悩みに】

- 肉離れを繰り返している

- 足首・膝・肩を痛めやすい

- ストレッチしてもすぐ戻る

- 試合後に体が固まる

- 成長期で痛みが出やすい

これらは、コラーゲンの硬さや温度管理不足が関係していることがあります。

【自宅・現場でできるコンディショニングのポイント】

- 運動前は体を温めてから動かす

- 入浴後にストレッチを行う

- 冷えやすい関節は保温を意識

- 疲労が強い日は無理をしない

炎症や腫れ、強い痛みがある場合は、冷却が必要なこともあります。

【まとめ】

スポーツ障害の予防・回復には、筋力や技術だけでなく「コラーゲンの温度管理」が重要です。

当院では、整えて、動作につなげるという流れで、競技を続けられる体づくりをサポートします。

「痛みを我慢しながらプレーしている」、「ケガを繰り返したくない」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

2025/12/08 09:00

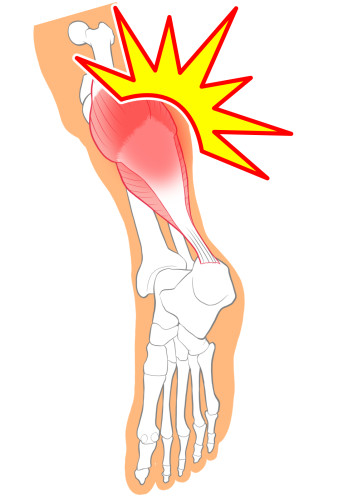

肉離れの再発について

肉離れはなぜ再発しやすい? 〜再発率と原因について〜

肉離れはスポーツ中だけでなく、日常生活の中でも起こりうるケガですが、一度治ったと思っても再発しやすいという特徴があります。実際に、「しばらく調子が良かったのに、また同じところを痛めてしまった」という声を多く耳にします。

今回は、肉離れの再発率と再発の主な原因について解説します。

<肉離れの再発率>

肉離れは非常に再発しやすいケガとして知られています。スポーツ医学の分野では、部位や重症度によって差はありますが、

再発率は約20〜30%と報告されることが多く、特に太ももの裏(ハムストリングス)は再発率が高い傾向があります。

再発しやすい理由には、以下のような要素が関係しています。

【肉離れが再発する主な原因】

① 損傷部位の完全な修復前に復帰してしまう

痛みが引いても、筋肉内部の組織が完全には修復されていない場合があります。

- 痛みが消えるまで:約1〜2週間

- 筋線維の完全修復:数週間〜数ヶ月

というタイムラグがあります。

痛みがなくなった=治った ではないため、早期にスポーツや運動に戻ると再発リスクが高まります。

② 柔軟性(ストレッチ不足)の低下

ケガをすると、筋肉は防御反応として硬くなります。

柔軟性が不十分なまま強い負荷がかかると、同じ部分にストレスが集中し再発しやすくなります。

③ 筋力のアンバランス

- 太ももの前後の筋力差

- 左右の筋力差

- 体幹の安定性不足

など、筋力バランスが崩れていると特定の部位に負担が集中し、再度肉離れを起こしやすくなります。

④ フォームの問題(動作の癖)

走り方や姿勢、ジャンプ・ストップ動作などにクセがあると、筋肉に偏った負担がかかる場合があります。

本人では気づきにくく、繰り返し同じ場所を痛めてしまう原因のひとつです。

⑤ ウォーミングアップ不足

十分に温まっていない筋肉は柔軟性が低下し、急な動きに耐えられなくなります。一般的に筋温が上がるまでに10分程度かかると言われています。

特に気温が低い季節は要注意です。

⑥ 日常生活での負荷蓄積

デスクワークによる筋肉の硬さや、立ちっぱなしの姿勢など、生活習慣の影響で筋肉が疲労しているケースもあります。

疲労が抜けないまま運動すると、再発につながりやすくなります。

<まとめ>

肉離れは「治りかけ」が最も危険

肉離れは再発率が高く、痛みがなくなった瞬間が一番危ないとも言われます。

再発を防ぐためには、

- 適切な施術

- 柔軟性の回復

- 筋力バランスの調整

- 正しいリハビリ

が非常に重要です。

当院では、症状に合わせた施術はもちろん、再発予防のためのストレッチやトレーニング指導も行っています。

「また痛めないために」しっかりとサポートしますので、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

2025/11/13 09:00

打撲と肉離れの初期対応の違い

スポーツや日常生活で「ぶつけた」「足をひねった」「走っていてふくらはぎがピキッとした」。そんなとき、ケガの種類によって初期対応が少し違います。

ここでは、打撲(だぼく)と肉離れの違い、そして正しい初期対応について分かりやすくご紹介します。

<打撲とは?>

打撲は、外からの衝撃で筋肉や皮下組織(皮膚の下の部分)が傷ついた状態です。

転倒したり、ボールや人とぶつかったときに起こりやすく、内出血や腫れ、痛みが生じます。

【打撲の主な症状】

- 押すと痛い(圧痛)

- 腫れや青あざ(皮下出血)

- 動かすと少し痛いが、力を入れられることも多い

<肉離れとは>

肉離れは、筋肉の一部が引き伸ばされすぎて部分的に切れた状態です。

主に運動中、急なダッシュやジャンプ、ストップ動作で起こります。

【肉離れの主な症状】

- 「ブチッ」「ピキッ」とした感覚がある

- 直後から強い痛みで歩けないこともある

- 筋肉を伸ばしたり力を入れると痛い

- 時間が経つと腫れや内出血が出てくる

<打撲の時のポイント>

- 打撲直後の出血を最小限にとどめるために可能な範囲でストレッチした状態でアイシングする

- 患部を弾性包帯などで圧迫する(RICE処置)

- 腫れや皮下出血が落ち着いてきたらできるだけ早期に温めて動かす

- 骨化性筋炎にならないようにするため、患部への刺激の強いマッサージは避ける

<肉離れの時のポイント>

- 受傷直後のストレッチ痛を確認しておく(ストレッチ感覚があり痛みが軽度であれば損傷も軽度と判断できる)

- ストレッチ痛が明らかなものは、そのままにせずに受診する

- 筋線維だけでなく腱の損傷があるものは復帰までに時間がかかる

- 再発することが多いため、復帰にはストレッチ感覚や筋力を取り戻すことが重要

打撲と肉離れでは初期対応が少し異なるだけでなく、施術や復帰の際に気をつけることも異なります。

打撲の際の骨化性筋炎、肉離れの再発しないようにスポーツに復帰することは気をつけなければいけません。当院では状況や症状に合わせて施術、復帰のために必要なトレーニングも行います。打撲や肉離れでお困りの方はぜひご相談ください!